2024年11月30日、デジタルハリウッド大学駿河台キャンパスにて「近未来教育フォーラム2024」が開催された。

今回のテーマは「The Great Transition~ポストAIは来ない~」である。AIの研究が日進月歩で進む過渡期におり、AIが存在する世界が所与の環境である中、我々は何を考えていくべきか。

15回目の開催となる今回は、教育機関や自治体、企業などの方々約120名が来場し、有識者とともにAIと人類が共存共栄する方法を探求していった。

ここからはプレゼンテーションや、トークセッション、関連イベントとして実施した4つのブレイクアウトセッションの様子を紹介していく。

「本日のセッションを通じて、未来の教育について考える場にできればと願っております」。司会者の案内によって、「近未来教育フォーラム2024」が始まった。

最初に登壇したのは、AIエンジニアの安野 貴博氏だ。安野氏が今年7月の東京都知事選に無所属で初出馬し、異例の15万票を得票したのは記憶に新しい。

■ 登壇者プロフィール

安野 貴博(あんの たかひろ)

AIエンジニア、起業家、SF作家。東京大学、松尾研究室出身。ボストン・コンサルティング・グループを経て、AIスタートアップ企業を二社創業。デジタルを通じた社会システム変革に携わる。日本SF作家クラブ会員。2024年東京都知事選に出馬、AIを活用した双方向型の選挙を実践。「今回の選挙で、発信ではなく受信をアップデートしたかった。私の考えを一方的に都民に伝える機会ではなく、みんなで東京都の未来がどうすれば良くなるのか、考える機会にできると思っていた」と話す安野氏。

選挙運動を始める前から安野氏は、議論の出発点となるマニフェストを90ページに渡って用意していた。具体的な統計データや、都民へのインタビューを踏まえて作られたものであり、選挙日から約1ヵ月前に公開されたものである。ここから、都民の意見を聴き、磨き、バージョンアップしたマニフェストを伝え広めるために、AIエンジニアとして本領を発揮する。

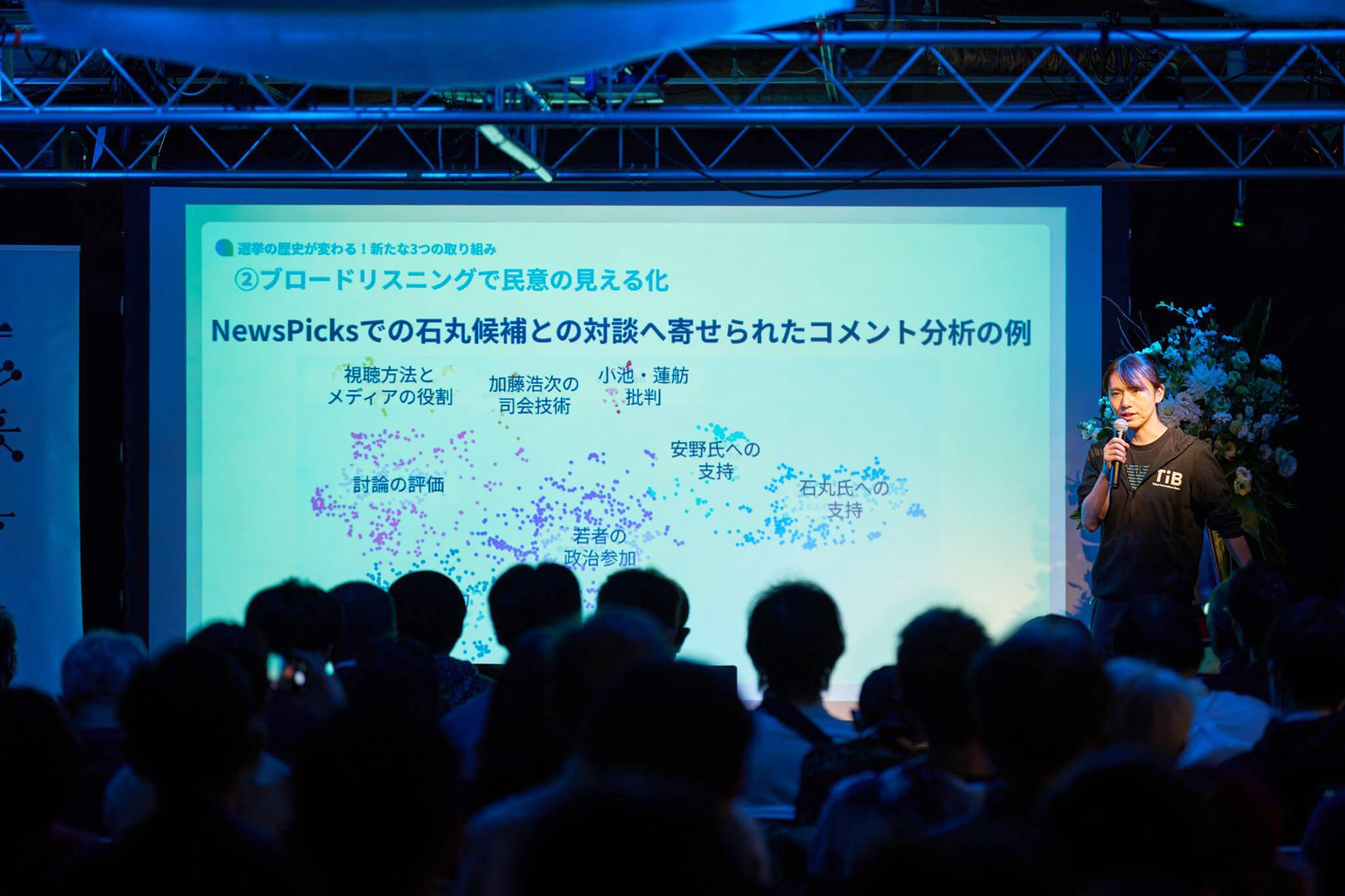

まずは、SNSやニュースサイトなどに書き込まれた、安野氏の政策に対するコメントをAPI経由で自動集計し、解析、分類、可視化した。

続いて集まった意見を磨くために、誰もが議論可能な掲示板を構築。約2週間で232個の論点でスレッドが立ち、結果として選挙期間中にマニフェストが85回アップデートされた。

さらに安野氏は、アップデートされたマニフェストを読み込ませたAIエージェントを開発し、YouTubeライブや電話などで都民とのコミュニケーションを可能にする。16日間×24時間稼働させ、約8,600件の質問に回答した。これは生身の人間1人では到底成し得ない数字だ。「AI安野と毎晩話していると、考えていることが理解できて、投票したいと思った」という声もあったという。

安野氏は、マニフェストをアップデートしながら他者へ浸透させるサイクルは、教育現場でも応用可能であると主張する。学生の理解度を分析、パーソナライズしたコンテンツを用意し、自律的な学習を促せるとして、安野氏のプレゼンテーションが終了した。

続いて登壇したのは、筑波大学で人工生命を研究する岡 瑞起氏。安野氏が、AIの介在によって人と人のコミュニケーションがどう変化するかを論じたのに対し、岡氏はAIと人の関係性に着目し、人間の創造性をAIがどのように変化させるかをテーマとした。

■ 登壇者プロフィール

岡 瑞起 (おか みずき)

研究者。筑波大学システム情報系 准教授/株式会社ConnectSphere代表取締役。2003年、筑波大学第三学群情報学類卒業。2008年、同大学院博士課程修了。博士(工学)。同年より東京大学 知の構造化センター特任研究員。2013年、筑波大学システム情報系 助教を経て現職。専門分野は、人工生命、ウェブサイエンス。著書に『ALIFE | 人工生命より生命的なAIへ』(株式会社ビー・エヌ・エヌ)、『作って動かすALife - 実装を通した人工生命モデル理論入門』(オライリージャパン)などがある。これまでは、機械に対してある入力をすると必ず同じ出力が返ってきたのに対し、ChatGPTのような大規模言語モデルに同じ入力をしても同じ出力は返ってこない。これが当たり前のように受け入れられてきたのは、大きなパラダイムシフトだと岡氏は考える。

いよいよ機械を人間の支配下に置けなくなったと捉える人もいるかもしれないが、岡氏は、物理法則や天候のように、まるで自然現象としてAIと向き合う方法もあるのではないかと提言する。

また、AIとの向き合い方として印象的だったのが、「目的を持たずになんとなく使ってみる」ということ。ここで取り上げたのが、自走式掃除ロボット「ルンバ」の設計者であるロドニー・ブルックス氏の例だ。

彼はもともとMITで人工知能の研究者として働いていたが、1990年、同僚とともにiRobot社を設立。当初は政府からの依頼で地雷除去を行うロボットを提供していた。日々外部からの仕事を引き受けていたが、あるとき「地雷除去で特定の場所をスワイプする技術を応用できる」と気づき、あの「ルンバ」が誕生する。

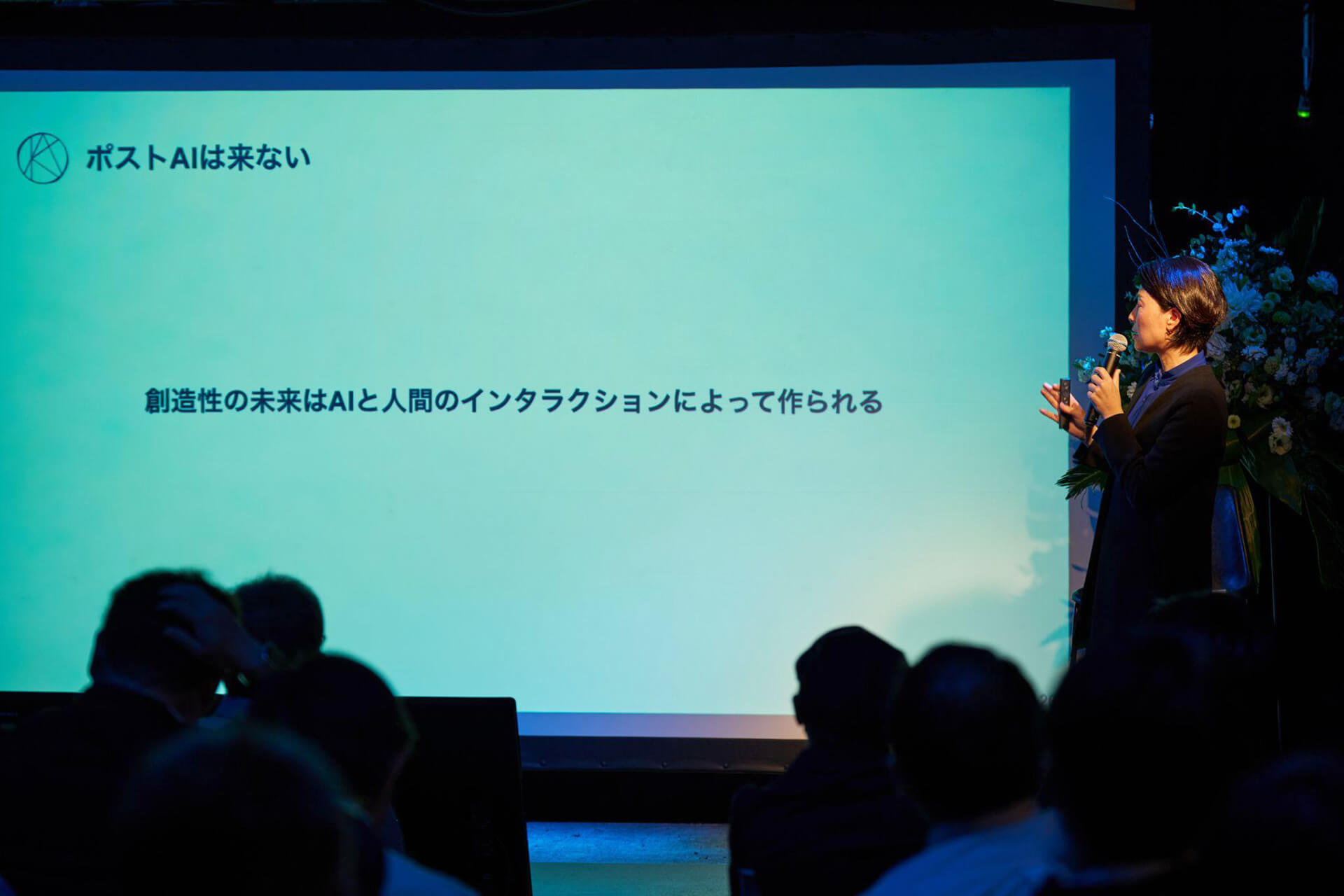

岡氏は、目的に向かって何かを開発しようとするのではなく、偶然の産物(セレンディピティ)が発生するまで、AIと向き合い続けることが大切であると主張。「人間の専売特許と思われていた創造性という領域においても、AIと人間のインタラクションによって新たな未来を切り拓ける」として、プレゼンテーションが終了した。

ここからは、安野氏、岡氏、そしてデジタルハリウッド大学大学院の藤井 直敬教授も交え、トークセッションを実施した。

■ 登壇者プロフィール

藤井 直敬(ふじい なおたか)

東北大学医学部卒業。同大学院にて博士号取得。1998年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)研究員。2004年より理化学研究所脳科学総合研究センター副チームリーダー、2008年よりチームリーダー。2014年株式会社ハコスコを起業。2018年よりデジタルハリウッド大学大学院教授。研究テーマは「現実科学」。主な著書に、『つながる脳』(毎日出版文化賞受賞)『脳と生きる』『現実とは?』など。まず藤井教授は、AIが存在する世界で、人を育てる現場はどのように変化していくのか安野氏と岡氏に聞いた。

安野氏は、「さまざまな切り口がある」と話し始め、たとえば言語化能力は、AI時代だからこそ育成すべき能力のひとつであると主張する。

これについては岡氏も同意見だ。最近はChatGPTを使用して講義のレポートや卒業論文を作成する学生も増えてきたという。ChatGPTを使うこと自体は悪いことではないが、その使い方にしばしば戸惑うことがあると話す。

「先生見てくださいと、提出されたものを読んでみると何かは書いてあるんです。文法も正しいんですけど、何も言っていない。あるパートを取り出して、なんでこの言葉を使ったの?と聞くと、分かりませんと答える。きちんと自分の身体に言葉を通さない、言葉に身体性が伴っていない文章を提出されることがあります」

岡氏は、自分の言葉でしか表せないような、体験を伴った表現能力を磨くことが今後も重要であると話した。そして藤井教授も「それは多くの教員が日々感じていること」と続ける。

「体験が含まれていない言葉の連なりがいかに空虚か。今年、僕は学生に“現実を疑うようなプライベートな体験”をテーマにしたレポートを書いてもらいました。すると、結構な割合でChatGPTに書かせていることが分かる。まったく同じ体験をしている人が2、3人もいたんです」

これに対し安野氏は、学生が作ったレポートを教員が読んで、体験が詰まっていないと感じるのは過渡期的な現象だろうと話す。文法は合っているが何も言っていないのと同義の文章を出力する、異なるユーザーに対しても似たような出力をしてしまう。こういった現象は次第に解決され、教員が誰が書いているのかを判別するのはいずれ難しくなると推察した。

「過渡期的な現象」と話す安野氏に対して、岡氏や藤井教授も同意する。藤井教授は「僕らは道を歩いて歩き方を覚える。山に登って、険しい道のりを歩くことの辛さを知る。その肉体的な記憶は結局言語化できる」と、いずれAIはあたかも体験を積んだことがあるかのように、言葉を使うようになると話す。

さらに言えば、人間の体験には感情が必ず伴う。そのとき感情についてはどうなるのか?藤井教授が問いかけると岡氏は次のように続けた。

「人間も子どものころは感情の種類が少なくて、発達とともに増えていきますよね。今涙が出ているのは、悲しい気持ちからなのか、もっと頑張りたいという気持ちからなのか。大人に教えてもらって後づけで感情を知っていく。AIに意識があるかは置いておくとして、AIもトレーニング次第で、感情を持っているかのように振る舞えるのではないでしょうか」

安野氏も、「人間から見ると、喜ばれたりムッとされたり、相手(AI)に感情があるように見えていた方が、自然に感じられると思います。今ネガティブに捉えているんだ、と感情的な表現自体がフィードバックになる」と、AIと人間のコミュニケーションがよりスムーズになる未来をイメージした。

その後も、Google HomeやAlexaなどが幼少期から自宅にいる世代のAIに対する捉え方、AIを使うことでプログラミング学習が高速化している話など、話題が多岐に広がる。

すると藤井教授は、北海道大学で哲学を研究する田口教授と話したことを思い出す。

「実はこれからの時代に必要なのは哲学ではないかと思います。先日北大の田口先生と話していて、これから何が一番大事になると思いますかと聞いたら、“良い問いを作ることだ”と言っていて。AIは物知りだけれども、結局AIは何もしてくれないから、僕らがどう生きていくかを考えなければいけない。AIと向き合うことで、絶望感が生まれることもあると思うんです」

それに安野氏と岡氏も同意する。

「自分はこんな問題解決が得意であると、知的労働にアイデンティティを置いていたような人が、実はAIの方が得意だと分かってアイデンティティ・クライシス(喪失)を迎える可能性はあると思います。それでも人間は誰しも生きている意味がある。教育が担う役割は、別の考え方を示したり、マインドチェンジを図ったりすることなのではないでしょうか」

「大学もまさにアイデンティティ・クライシスに直面しています。高度な知識を得られる場所として機能していたのに、AIに置き換わろうとしている。小中学校であれば身体を使って読み書きを学ばなければならないため、教員が集まる学校という場所は最適ですが、高等教育の現場はそうではない。大学で働く教員として、どうすれば良いのかは本当に考えてしまいます」

3名は近未来を憂いながらも、手探りでやっていくしかないという結論に至る。藤井教授が「AIと話せるような人にならないといけない」と総括し、トークセッションは終了した。

近未来教育フォーラムとあわせて、デジタルハリウッド内外の有識者を招聘し、4つの教室でブレイクアウトセッションを実施した。

上原教授が取り上げたテーマは、「教育現場における生成AIコンテンツと著作権法」だ。

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と著作権法を引用しながら、まずはそもそも著作物とは何かを解説をした。上原教授は、“思想又は感情を創作的に表現したもの”の部分を強調し、生成AIコンテンツは機械的労作であるから、基本的には著作物にならないと話す。

では、生成AIコンテンツが著作物として法に守られることはないのだろうか。論点になるのは、生成AIに対する指示や修正回数など、どれだけ人間が作品に介入しているかだと言う。

生成AIコンテンツが著作物として中国で認められた判例や、作品の中でもシナリオのみ著作物として認められたアメリカのマンガの判例など、各国の事例を紹介。

また教育現場で生成AIコンテンツを使用する際、無料非営利で学生に見せる分には問題にならないが、営利目的で使用したり、学生が勝手にインターネットに転載したりすることで、著作権侵害になる恐れがあると注意を促した。

株式会社SUPER PRIMEの小泉氏は「クリエイティブ教育に生成AIは必要か?」というテーマでセッションを進めた。小泉氏はデジタルハリウッド大学、デジタルハリウッド大学大学院卒業後、AIを活用しながら映像やデザインなどを制作する仕事に就く。

「AIを使用したクリエイティブを納品する際、クライアントからセンシティブな意見はないか?」という司会者の問いに対しては、「生成AIのメリット・デメリット、著作権のこと、炎上リスクとその対策などを説明してから、案件に着手します。ほとんどのクライアントは、生成AIコンテンツを最終アウトプットには活用しません」と回答。

また、「クリエイターがAIを嫌うことに対し、小泉さんはどんなメッセージを送るか?」という問いに対しては、次のように返答した。

「私も、生成AIに対してどう納得すればよいか非常に悩んだ時期がありました。だから嫌う気持ちは共感できるし、その感覚は非常に大事なもの。私は特に、AIがインターネット上にあるさまざまな情報を勝手にインプットしていることに違和感を感じていました。その違和感があったからこそ、自分でオリジナルのデータセットを作り、納得して開発に臨めました。違和感を原点にして、AIに対して自分なりのアプローチをすることが大切です」

鹿野氏と小笠原氏は「DXハイスクール」をテーマに、教育現場で今何が起きているかを紹介した。

DXハイスクール(高等学校DX加速化推進事業)とは、ICTを活用した文理横断的、探究的な学びを強化する学校などに対し、必要な環境整備の経費を支援する、文部科学省の取り組みのことだ。

鹿野氏からは、「情報」科目担当教員の業務負担軽減策について話があった。具体的には、令和7年度大学入学共通テストから新たに出題科目となる「情報Ⅰ」を、映像プラットフォームで反復して勉強ができないか、産学官で議論を進めているところだと話す。

小笠原氏からは、自身が副校長を務める岡山学芸館高等学校の事例について紹介があった。DXハイスクール1年目の動き方としては、「ライフイズテック レッスン」というプログラミング学習教材を「情報」の時間に導入し、「総合的な探求」の時間を使ってゼミ活動などを実施。実践的な学びの時間を増やしたと言う。

村田氏は「AI時代における人材確保と働き方改革」をテーマに、セッションを進めた。

リクルートにいながら、自社を含めさまざまな企業を観測していると、人材領域においてもAI時代になったと感じる場面が多々あると言う。

たとえば、AIによって優秀な人材を探し、スカウトを送付する「ソーサー」という職業を紹介した。今までは求人票を公開し求職者が来るのを祈って待つ“Post and pray”が主流だったが、これからはテクノロジーを駆使し、企業側から能動的なアプローチをする必要があると主張した。

また、人材確保が難しくなってきた時代に、フリーランス、副業サラリーマン、オンライン上で働いているクラウドワーカーなど、外部の力を借りるのもひとつの手であると紹介。

村田氏は企業と相対していると、「大きな仕事はフリーランスに任せたくない」「どこのポジションにフリーランスを使っていいか分からない」という声を聞くことがあると言う。しかし、社内ですべて何とかしようという認識を変え、まずは業務に関する課題を整理する。そして、ときには社外のプロフェッショナルに頼ることも重要であると強調した。

プレゼンテーションやトークセッションなどが終了した後には、4Fのカフェテリアへ移動し、アフターパーティが実施された。

登壇者の面々も揃い、セッション中に聞けなかったことをこの場で登壇者に質問される参加者の方も多くいた。

各所で会話が弾み、終始賑やかなパーティに。3時間の濃密な時間はあっという間に過ぎ、近未来教育フォーラムは終了した。

最後に、安野氏、岡氏、藤井教授からメッセージをいただいた。

「我々もAIについて分かったような顔をして話していますが、AIが進歩する速さを見ていると、最先端のAI研究者ですら、何が起きているのか分からないのが正直なところだと思います。もはや全人類置いていかれているのではないかと。AIが分からない、置いていかれると心配になる方もいるかもしれませんが、研究者や我々登壇者、皆さんとの間に大きな差はないという認識でいます」

「わたしはAI大好き人間で、フィルターバブル(≒偏った情報群)の中にいるため、なかなか批判的な視点を持てないことを問題意識として持っていました。ただ最近アンチAIを自称する方に出会い、AIに対する批判の声を聞きました。いろんな意見があって良いと思うし、賛否の意見が集まる議論の場があることが重要だと考えています」

「ネガティブな要素がほとんどないお話ができて良かったです。今持っているテクノロジーをいかに上手に使って、明るい未来を作ろうか、ポジティブな気持ちを持っている3人が集まりましたが、もしかしたら、参加者の中にはAIに懸念の気持ちを持っている方もしたかもしれません。しかし、すでに存在するものを使っていくことは止められませんから、教育分野に限らず、あらゆる分野を変えていけるんだと、前向きな気持ちでAIに向き合うのも良いのではないかと思っています」

*

画像生成AIによる既存コンテンツの無断利用、声に著作権がない声優陣による声明など、さまざまな問題が明るみになり、人も法もついていけていないのが2024年である。有識者からは「過渡期」というキーワードが頻出したが、本フォーラム参加者の中にはAIに否定的な印象を持ちながらも、AIを自身の糧にできないか、新たな一歩を踏み出すために参加した方もいたのではないだろうか。この近未来教育フォーラムが、あなたにとって新たなフェーズへ移行する一助となれば幸いである。

CLOSE