Report

講演レポート

02.EdTech 1

EdTechは教育に何をもたらすのか?

〜大きく変わる世界の教育と

日本のこれから〜

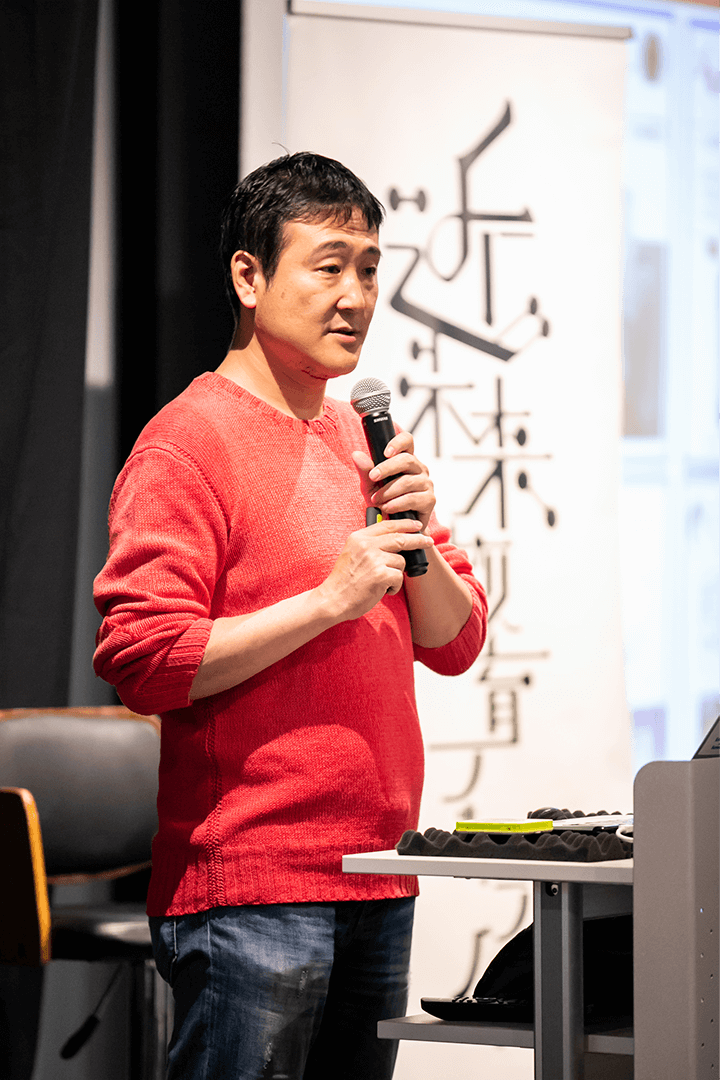

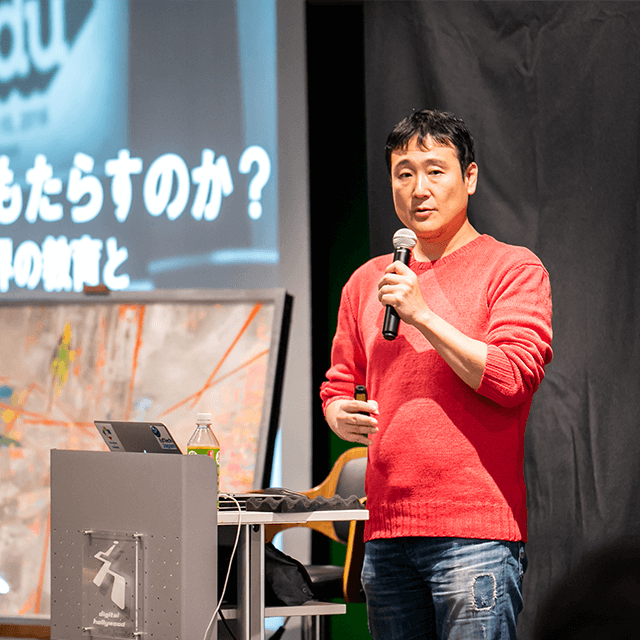

佐藤 昌宏

デジタルハリウッド大学大学院 教授

一般社団法人教育イノベーション協議会 代表理事

テクノロジーを使って学習者中心の教育へ。創造性を高めるアートがキーに

デジタルハリウッドで11月22日(木)に開催された「近未来教育フォーラム2018 The ART into Future」。毎年開催される近未来教育フォーラムにおいて、今年は「アート」がテーマに掲げられた。

基調講演の2番目に登壇したのは、佐藤昌宏氏。デジタルハリウッド大学大学院の教授であり、一般社団法人教育イノベーション協議会の代表理事でもある。自身が進めている「教育のイノベーション」について、「EdTechは教育に何をもたらすのか?~大きく変わる世界の教育と日本のこれから~」と題して、未来の教育をテーマに講演した。

教育に劇的な変化を起こすEdTech

「教育とアートには親和性があると思う」と佐藤さん。アートの話に入る前に、まずは「教育のイノベーション」のために活動している内容を紹介した。

「国として進めている施策に協力をしています。これはトップダウンの部分。さらに、ボトムアップとしてデジタルハリウッド大学で授業をしたり、麹町中学校の学校経営にも携わっています。もうひとつは『勝手にやっちゃう』ということ。イベントを開催したり、イノベーターのメンタリングをしたりと、さまざまな活動をしています」

それらのイベントの中には、官公庁が協賛してくれるものもあるという。なぜなら、EdTechが国策として、政府が作成している「未来投資戦略2018」という資料に盛り込まれているから。

EdTechとは、教育市場にテクノロジーを活用するという意味の造語だ。必ずしも最先端技術を使うことではなく、「検索」などコモディティ化されたテクノロジーを使うことも含まれる。また、公教育だけでなく、企業研修、個人の学びなども同様だ。

ただし、佐藤さんの定義では「劇的なBefore & Afterがなくてはならない」のだという。劇的に学習効果がアップしたり、自動化が進んだり、効率が上がること。それこそがEdTechなのだ。

世界のEdTechの潮流とは

ここで、世界で起きているEdTechの流れを紹介する。インパクトの大きな例には、インターネット環境さえあればだれでも大学の講座を無料で受講できる「MOOCs」という学習方法がある。Massive Open Online Courseを略したMOOCに、複数形の「s」を付けたものだ。モンゴルの青年がMOOCsのひとつである「edX」で優秀な成績を収め、米マサチューセッツ大学に学費免除で進学したという事例もある。

また、オンラインで授業をする大学が登場した。アメリカのミネルバ大学は、合格率が1.9%と、スタンフォードやハーバードよりも難関と言われている。世界7か国を回りながら、オンラインでディスカッションして授業を進めていくのだという。

他に、VRを使ってゴッホの絵画の中に入る体験をしたり、VRやMRで立体的なものを学ぶ授業を紹介した。

「彼らは何を学んでいるのでしょうか? AIには代替できない、Creativityつまり創造性を培っています。これは人間にしかできない重要な要素だということ。近年話題になっているSTEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)教育がありますが、近ごろはArtの要素を入れたSTEAM教育が勧められています。僕の解釈では、STEMは科学であり、再現性がありますが、アートは真似ができません。自分だけのユニークな創造性を使って、唯一のものを作れるのです」

教育を科学する

佐藤氏は、学習者を「能力」「モチベーション」を2軸とした表に割り振る。縦軸を能力、横軸をモチベーションとした4象限は、それぞれの高さに応じて学習者のタイプが分かれるが、授業の前にビデオで予習をしてから授業中に課題に取り組む「反転授業」は、モチベーションと能力が中程度の人に効果的だという。また、「場所や人」はモチベーションが低い人たちに、EdTechはモチベーションが高い人たちに効果的だ。ただし、EdTechが進むにつれ、その領域がモチベーションの低い人にも広がっているのが昨今であるという。

また、教育機能も同様に細分化すると、以下の4つに分かれる。

・大勢の人を教える「Teacher」

・個別の人を教える「Tutor」

・大勢の人を導く「Facilitator」

・個別の人を導く「Coach」

上の2つはテクノロジーが得意とするところであるため、人間が向かう方向は下のふたつであるべきだろう。

教育から学びへ

「これからは、学習者中心の世界になる。教える側が主語になってはいけない」と佐藤氏は言う。

「テクノロジーの変化が止まらないのは事実。その可能性を正しく理解し、教育という制度や仕組みをリデザインしていきます。学習者を中心として、変化し続けるテクノロジーにリソースを傾けることがEdTechのイノベーションになるでしょう。そのために、教育のイノベーターが必要。テクノロジーを使わずに革命を起こそうとしてきた人はこれまでにもたくさんおり、それは素晴らしい活動だが、それで教育の現場は変わったでしょうか。人間の能力を超えるためには、テクノロジーを使ってイノベーションを起こすことが必要です」

教育を変えることは難しいとはわかっている。その上で「変わるべき」「変えたい」と信じて変える方法を考えていく。そこにこそ教育の未来があるのだ。