近未来教育フォーラム2013 Programmable Worldの時代 ~変革する人材育成~ 11/21(木)@御茶ノ水ソラシティ アカデミア 同時開催 2013年度 デジタルハリウッド大学 メディアサイエンス研究所研究発表会 開催日時:11/21(木)19:30〜20:45 | 11/22(金)19:30〜20:45

-

「最先端表現技術利用推進協会」は、表現技術の調査研究開発およびそれを利活用したコンテンツを制作、支援することを目的としている。また、その技術の開発者、利用者(オペレーター、クリエイター等を含む)などの人材育成、およびテキストなどの出版物の制作も行う。特に、新しい最先端技術を駆使してのコンテンツ制作には、各分野の総合力が必要である。そこで、関連分野の技術の粋を集めて、これまでにない新しい表現方法を構築し、広く一般に普及啓蒙し、人材の育成をはかる。

-

吉田就彦研究室では現在3つの研究テーマで活動している。第1はマーケティングで、ソーシャルメディアを活用し消費者の声を分析することでヒット要因を探る研究。第2はプロデュース人材育成。第3は森林・林業研究部会。本講演では、第一のマーケティング研究の事例を紹介し、ヒット要因に迫る。

-

いつでもどこでもネットに繋がりインタラクティブな受発信がパーソナルなレベルで可能になった現代の時代背景などを確認しながら、ファッション業界や政治活動のインターネットと連携した動画活用事例を基に、今なぜネット動画やライブメディアが注目されてきているのか、具体的な最新導入施策事例や自身の実験・取り組みの現状分析を通じて、ブランディング施策の未来や進むべき方向性・可能性を考察する。

-

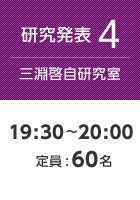

情報空間と現実空間の融合する「インタースペース」が、キーボード、マウス、モニターで構築されたインタフェースに代わる新しい人間と情報空間とかかわり方を体系化し、ウェアラブルデバイスから、スマート家電、スマートハウス、スマート自動車などとの情報のシームレスなやり取りが可能な情報社会を念頭に置き、そのなかでもコンテンツやコンテクストを提供し、更に3Dプリンターやロボットなど現実空間に作用することで、人々に新しい体験や経験をさせることができるような新しいエンターティメントの在り方や価値観のシフト、市場性などに関して考察する。

-

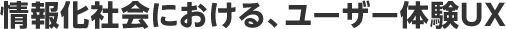

2008年に『プロデュース能力』を発刊した。本書は、プロデュースという行為を解明し、誰もがプロデュースを〈使えるスキル〉にすることを狙ったものだった。この5年間、多くのビジネスパーソンを相手にプロデューススキルを教え、多くのビジネスプロデューサーを育成してきた。そのなかで想定外のことがあった。「プロデューススキルを身につけて、うつが楽になった」という人が数多く名乗り出てきたのだ。医学では、治療は「マイナスになった状態をゼロに近づける」という基本がある。しかし、プロデュースでうつが良くなった人の多くは、マイナスになった状態がゼロを超えてプラスになっている。何故なのか。どのように「良くなる」のか。プロデューススキルを、増え続けるうつの予防・改善に生かすことは可能なのか。これらのことについて発表する。

-

吉田就彦研究室では現在3つの研究テーマで活動している。第1はマーケティングで、ソーシャルメディアを活用し消費者の声を分析することでヒット要因を探る研究。第2はプロデュース人材育成。第3は森林・林業研究部会。本講演では、第2の人材育成の具体的な実践の場としての「木暮人祭り」及び「木暮人映画祭」での活動を通じて、プロデュース人材育成及び森林・林業研究部会の成果を発表する。

-

今年の参議院選挙から、日本の国政選挙において初めて、インターネットを使った選挙運動が解禁された。しかし、ネット選挙運動解禁は、有権者からの関心が盛り上がらなかったという指摘も出ている。今回の研究発表では、日本の政治活動におけるインターネットの利活用の事例や、法制度、参議院選挙の結果などを検証したうえで、インターネット選挙運動の今後の展望について探求を行う。

-

先端ITコンソーシアムでのデモコンテンツの制作や、イリノイ大学と慶応大学と共に行ったコラボイベントのシステム構築を通して、UnityとKinectを活用した体感型の空間演出や、遠隔地における空間や人体の動きなどのコミュニケーションを活用した、新しい情報社会における空間センサーやモーションセンサーと空間表現とのインタラクションの可能性を考察する。

-

大きなシステム開発プロジェクトに関わるIT技術者(大手ICT企業各社では、1プロジェクト数千人単位が、5年間家族と食事ができなくなるほど忙しくなることが珍しくない)が、数百~1千人単位で、目の前が温泉という田舎に移住。建築デザイン的にも設備的にも満足度最高水準のオフィス。美味しい食と空気。満員電車通勤なしの職住接近生活。プロジェクト全員が移住する必要はない。一生、そこで暮らす必要もない。2年から5年程度でローテーション。これがリゾートワークの一つのモデルだ。ビジネスパーソンは人間的な暮らしと家族とのつながりを取り戻す。企業は、大幅なコストダウンと、従業員満足度アップ、創造力向上、社会貢献価値を得る。地方は活性化する。都会と田舎の人と情報の交流が活発になる。子供が増える。日本が元気になる。このリゾートワークの構想と実現に向けた取り組みを発表する。

-

2013年6月に施行されたクールジャパン法に基づく潜在的価値を顕在化するための情報運用手法開発により、まちに眠る記憶を再構築し、新たな価値に変え、資産化する多次元コミュニケーション構築の必要性の検証とメディア開発による広域連携のためのプラットフォームの実証実験を行っている。今年度のテーマである、中央線文化の遺伝子に観るアジアのサブカルチャーの未来と都市型観光開発とインバウンド施策について中間報告を行う。

-

リアルタイムのCGキャラクターの制御と描画を行うライブシステムの紹介を行う。キャラクターの描画はゲームエンジン「unity」で行い、画面出力はプロジェクター1台、液晶モニター4台に対して同時に実施。キャラクターの動作や表示の有無は複数の携帯端末から同時に行う。本発表における基本システムは2013年3月19日に渋谷ヒカリエで行われた「初音ミク映像専攻 卒業成果発表会-みくとのそうぐう-」で使用されている。

-

仮想世界を活用した学習コミュニティーの構築と、コストを限りなく小さくしたオープンエデュケーションシステムで、すでに数年の実験運用を行った。教師と生徒を結び付け、コミュニティーを運用していく、新しい形の学習システム「メタバース・ラーニング」について発表。また、E-ラーニングでは味わえない臨場感やクラスメートとの共有感等について研究発表する。

-

2010年よりEffective Learning Labとして「SNSを活用した学習効果、ポストラーニングの研究」や教育効果向上を目的に開発した授業フィードバック可視化サービス「Classfeel」、「日本の教育シーンに新しい風を吹き込むため先端EdTech企業のビジョンやノウハウをプレゼンするイベント(EdTech Japan Pitch Fes)について」など、デジタルテクノロジーを活用した効果的な学習をテーマに活動してきた当研究室の研究結果に関する報告とゲストを交えたディスカッションを行う。

また、今回は研究報告と併せて、「反転教育に関する可能性」について、ゲストを招いたパネルディスカッションやリアルな場を通した懇親会「EdTech Meetup」を実施する。

【第1部】19:30〜20:00 Effective Learning LAB研究報告

【第2部】20:00〜21:00 「反転教育に関する可能性について(仮)」

【第3部】21:00〜22:00 EdTech Meetup(懇親会)

※第3部EdTech Meetup(懇親会)については、詳細決定次第、お申込方法をご案内いたします。

-

南雲治嘉研究室の先端色彩研究チームは現在色が持つ生理的な影響をテーマに調査研究している。特に、純色を中心とし無彩色に及ぶ14色につい て研究を推進。今回は赤についての色彩生理を中心として力に焦点を当て発表する。赤が、本来言われてきたことは正しいのか、また赤の科学的な力の本質を探る。赤の応用範囲は広く、使い方は無限と言っていいほどある。赤の歴史、エピソードなどを交えながらその効果的な使い方を紹介する。

-

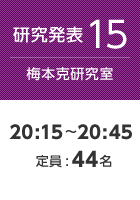

「男性の街」と言われ続けた秋葉原には今、女性たちの存在が目立ち始めている。どのような女性が秋葉原に集まり、どのような活動をしているのか。その活動が秋葉原にどのような変化をもたらすのか。この講演では、秋葉原で収集した最新の動向をまとめ、女性の活動をいかに秋葉原のさらなる成長につなげられるか、その可能性についての展望を発表。さらに、「女性の力で秋葉原を盛り上げよう」という趣旨の下、梅本研究室が進めている「秋葉原オトメ☆プロジェクト」の事例紹介と今後の展開予定を概説する。

-

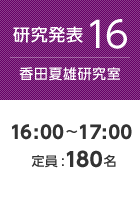

デジタルハリウッド大学 香田研究室は、ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンアジアの協賛を得て、2日間(30時間制限)でゲームを開発するハッカソンイベント『PlayStationRMobile GameJam 2013 Winter』を開催する。ゲーム開発を通じたラピッドプロトタイピングによって、相互の学びあいによる教育効果の向上や、イノベーションを高速化するシステムとしての可能性を検証していくことを目的として実施している。今回は、11月23日~24日の2日間で制作されたゲームの最終発表会を公開する。

詳細は、右記サイトへ >>> http://gs.dhw.ac.jp/event/131124/