デジタルハリウッド大学[DHU]

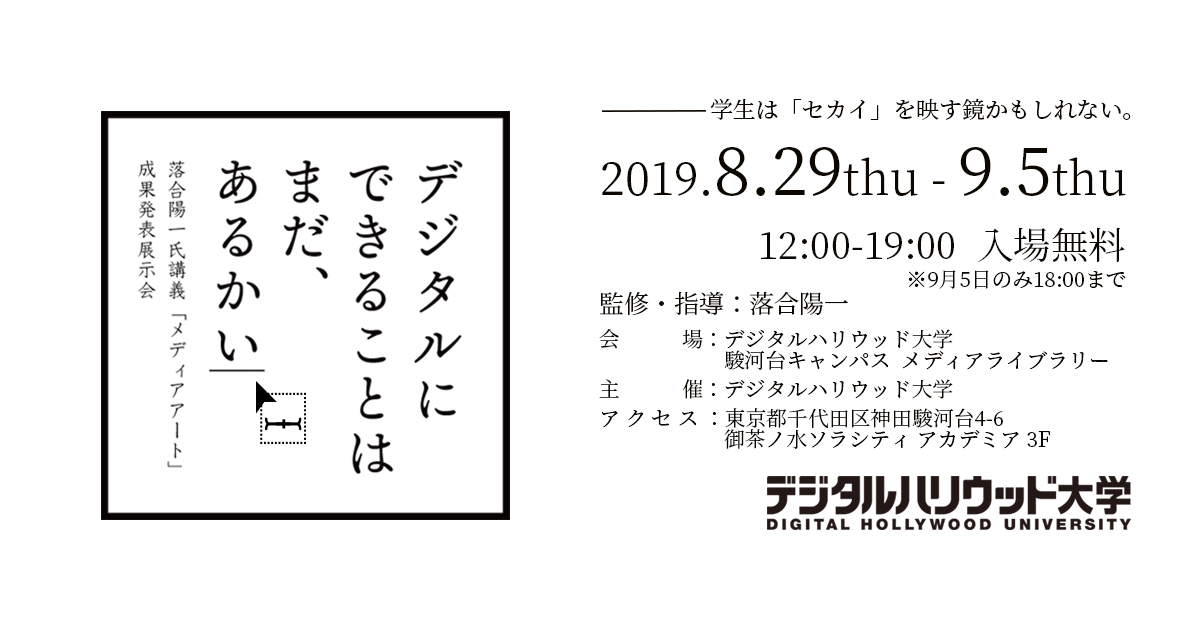

落合陽一氏「メディアアート」成果発表展示会

【デジタルにできることはまだ、あるかい】

デジタルコンテンツ(3DCG、 ゲーム・プログラミング、 映像、 グラフィック、 Webデザイン、 メディアアート等)と企画・コミュニケーション(ビジネスプラン、 マーケティング、 広報PR等)を複合的に先端の実務家から学び、 外国語の重点的な学習を通じて、 未来を生き抜く力を身につけるデジタルハリウッド大学[DHU]では、 メディアアーティストで、 筑波大学准教授・デジタルネイチャー研究室主宰の落合陽一氏が担当する科目「メディアアート」の講義が8月19日よりデジタルハリウッド大学において行われており、 本講義の成果発表展示会を8月29日(木)より9月5日(木)までの間、 本学にて開催致します。 入場無料でどなたでもご来場いただけます。

【落合陽一による挨拶】

本講義「メディアアート」は約一週間の期間にメディア技術と芸術の展開に関する講義と制作に関する座学と実習を集中させた講義だ.その一週間の間に,制作物の展覧会まで到達するために毎年多くの学生に極度の集中を課す講義である.一連の制作の中で,学生が主体的に展覧会を企画し,展覧会の会場を設営し,展覧会の作品を作る.テーマは毎年学生のチームの考案したものが採用される.

誰が言ったか忘れたが,学生は社会を写す鏡であるという言葉がある.一週間で仕上げられた習作は,見た目も体験も不揃いながらも,その期間と集中故に色々なものを反映する.デジタルリソースの調達性,個々人の技能や想い,アナログの工作精度など,デジタルメディアを用いて物理的に創作する創作活動が「紙や粘土」になるために必要な要素を考える上で,この講義は僕にいつも気づきを与えてくれる.カンバス一枚と絵の具があればどこでも制作を始められる油彩の自由さをデジタル技術は持っているだろうか.技術の展示ではなく,それを通じた表現というものに集中したときに何がボトルネックになるだろうか.今我々の社会の持つデジタルインフラ は粘土細工のような自由度を学生に許容できる程度に整っているだろうか.その創作のモチーフは,その批評性の向かう先は,そして学生同士のコミュニケーションはどういう構造を持ちながら,そして傍目にどんな青春が展開されるのだろうかということを楽しみにしている.

毎年複数の大学やワークショップで複数の制作の授業をしているが,今年のデジハリの制作テーマは味わい深かった.タイトル「デジタルにできることはまだ、 あるかい」は,おそらく新海誠監督の映画「天気の子」の挿入歌であるRADWIMPSの「愛にできることはまだあるかい」のオマージュである.CG分野に多数の卒業生を輩出し,エンターテイメントに深くかかわるデジタルハリウッド大学らしいオマージュであるとともに,セカイ系の物語が終焉し,SNS上で狭くなった視野がセカイ系を復権を匂わせる.それはSNS上に歪に成立したエコーチャンバーとフィルターバブルの世界を言い表しているような語感がある.彼らの感じるものを作品を通じて見ていくのが心地よい.それは時代の中で若々しい感性が切り取った原石を拾い集める作業のようだ.セカイと個々人,日本と世界,そしてデジタルとアナ ログの距離を味わいながら,作品の向こうに現代を観察してみてほしい.

【展覧会ステートメント】

少年少女がセカイ系で居られる期間は限られている。 自然と自分の関係をセカイ系的に捉えられるくらいに、 多感な妄想に現実的な手触りを感じる時期が存在する。 時期を越えればそれは死ぬ。 その子供に触れることで大人は社会システムから主体性を回復することもある。 ガンダムに乗ることで少年は少年のまま巨大な身体を得て、 エントリープラグに差し込まれることで世界の命運を占う存在になることもある。 未来人や宇宙人や超能力者が日常にセカイ系を連れてきて、 彼女が最終兵器である高校生活を終えて、 なろう小説の向こうで異世界転生を繰り返すようになって、 そんなセカイ系の物語が一定の終焉を得た2010年代も終わろうとしている今、 セカイと学生の距離はどうなっているのだろうか。 フィルターバブルもエコーチャンパーも、 大衆のヘイトも芸術の無力さも、 デジタルに漂う人の情念の天気は未だ見通し不明な日々の中、 資本主義とデジタルプラットフォーマーがジョブズの幻影を見失ったヒーローなき時代に、 再度問う。

デジタルにできることはまだ、 あるかい

期間:2019年8月29日(木)~9月5日(木)

時間:12:00~19:00 (9月5日のみ18時まで)

入場料:無料

会場:デジタルハリウッド大学 駿河台キャンパス メディアライブラリー

(千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3F)

主催:デジタルハリウッド大学[DHU]

監修・指導:落合陽一(デジタルハリウッド大学 客員教授)

内容:学生によるメディアアート展示

■落合陽一氏担当講義「メディアアート」授業概要

メディア装置の発明を伴う芸術活動が近年盛んに行われるようになってきている。 もとより、 表現媒体とコンテンツという二分法に対しての一体化した表現法として考えた場合、 メディアアートは現代アートやメディア批評性を持つ芸術や発明的芸術、 エンターテイメントの中で様々なジャンルと解釈が含まれている。 そういった技術的要素を含んだ文化的表現の手法として計算機科学や応用物理や生物などの工学的発明を伴った表現について国内外で注目が集まりつつあり、 今後の社会要請としてスポーツイベントや文化イベントなどで積極的にそのような表現が求められてくると予想される。 本講義及び演習では、 メディア技術史とメディア表現技術を概観し、 斬新な表現方法について考察した上でグループワークまたは個人により作品を制作し展覧会を運営する。

・授業風景

■客員教授プロフィール

落合 陽一氏

・現職

筑波大学准教授

デジタルネイチャー推進戦略研究基盤代表

JST CREST xDiversityプロジェクト研究代表

一般社団法人xDiversity代表理事

大阪芸術大学客員教授

Pixie Dust Technologies CEO

デジタルハリウッド大学客員教授

・プロフィール

メディアアーティスト。 1987年生。 東京大学大学院学際情報学府博士課程修了、 博士(学際情報学)。 2015年World Technology Award、 2016年Prix Ars Electronica、 EUよりSTARTS Prizeを受賞。 Laval Virtual Awardを2017年まで4年連続5回受賞、 2019年SXSW Creative Experience ARROW Awards 受賞、 2017年スイス・ザンガレンシンポジウムよりLeaders of Tomorrowに選出されるなど、 国内外で受賞多数。 個展として「Image and Matter (マレーシア・クアラルンプール、 2016)」や「Imago et Materia (東京・六本木、 2017)」、 「落合陽一、 山紫水明∽事事無碍∽計算機自然」(東京・表参道、 2018)」、 「質量への憧憬(東京・品川、 2019)」など。 近著として「デジタルネイチャー(PLANETS)」、 写真集「質量への憧憬(amana)」。 イメージと物質、 自然と計算機の境界を探求し、 表現を追求。 計算機科学・応用物理・メディア芸術の枠を自由に越境し活動している。

【デジタルハリウッド大学[DHU]とは】

2005年4月、 文部科学省認可の株式会社立の大学として東京・秋葉原に開学(現在の所在地は東京・御茶ノ水)。 デジタルコミュニケーション学部(4年制大学)とデジタルコンテンツ研究科(専門職大学院)を設置している。

デジタルコミュニケーション学部では、 不確実で予測不能な未来を自分らしく生き抜く力を身につける。 デジタルコンテンツ(3DCG、 ゲーム・プログラミング、 映像、 グラフィック、 Webデザイン、 メディアアート等)と企画・コミュニケーション(ビジネスプラン、 マーケティング、 広報PR等)を産業界の第一線で活躍する教員から幅広く学べる一学部一学科制を採用。 さらにグローバル人材を育成するために外国語の重点的な学習プログラムを備え、 留学を推進している。 世界39か国・地域出身の学生が在籍し、 御茶ノ水駅前で多様性に富むキャンパスを運営している。 また、 大学発ベンチャーの設立数は全国11位(平成30年度実績)となっており、 多数の起業家を輩出している。