オンライン授業の導入および活用支援サービス

「デジタルハリウッドアカデミー」

2020年度の最新事例を紹介

デジタルハリウッド株式会社は、 以下の5大学において、 今年度よりオンライン授業の導入および活用支援サービス「デジタルハリウッドアカデミー」を導入いただきました。 (※以下50音順に記載)

1. (千葉県)江戸川大学 メディアコミュニケーション学部 情報文化学科

2. (北海道)札幌大学 地域共創学群 リベラルアーツ専攻

3. (埼玉県)東京国際大学 商学部 経営学科

4. (東京都)文化学園大学 造形学部 デザイン・造形学科

5. (栃木県)文星芸術大学 マンガ専攻

上記大学のうち大半が今年度からの導入で運用ノウハウの蓄積は「これから」となりますが、 この度の大学授業の急速なオンライン化といった状況もあり、 いち早く活用事例を共有するという点にご賛同いただきました。

ぜひこれからオンライン授業の準備・実施をする際の参考にしてください。

■学校紹介・導入背景・活用方法

1.江戸川大学の事例

【活用方法】

情報文化学科情報デザインコースの学生を対象に、 「情報文化キャリア特講」(2年生以上)、 「専門ゼミナール」(3年生)、 「卒業研究」(4年生)などの科目において、 自学自習用の「副教材」として導入。 担当教員は廣田有里先生および山口敏和先生。

デザイン系に関心の強い学生を対象に自主的な学習で活用いただいております。 動画教材での学習を進めていただいている中で見えてきたのは、 学生の興味の方向性が数パターンに分かれること。 そのため今後は、 20名程度を1クラスとした、 集中講義形式で自由制作に取り組むこととして、 そこに当社が派遣する特別講師のワンポイント講座を加えることで、 多様な学生のニーズに対応していく計画です。 また、 年々変化するデザインの流行や最新のツールに合わせた学習が可能なカリキュラム開発の検討といった場面でも活用いただけているとのことです。 導入のための予算は学科教育予算で、 現時点の対象はゼミに所属する希望学生。 2020年度は学長裁量の教育改革推進経費を活用して中規模に動画教材を利用し、 効果検証を進めていくことを想定されております。

【導入に至った背景】

文系を中心にデザイン系に興味を持つ学生が年々増加傾向にあるものの、 彼らの学びたい内容は多岐にわたり、 ゼミ活動において統一テーマとすることが難しいといった現状がございました。 そういった折に、 昨年夏に開催した当社のセミナー「大学ゼミ×アダプティブラーニングの可能性~デジタルリテラシー教育とeラーニング(動画)教材活用の事例紹介~」を受講いただいたことをきっかけに、 導入をご検討いただきました。

アカデミアにおいてデザイン系を専門分野とする教員を複数人揃えることが難しい現状の中で、 カリキュラムとして固定された授業ではカバーしきれない最新のコンテンツに触れられることに加え、 実際に現場でツールを使用している実務家講師からスキルを学べるといった点に魅力を感じていただけての導入でした。

【学校・学部学科の紹介】

江戸川大学は今年度開学30周年を迎える千葉県流山市にキャンパスを置く大学です。 国際化と情報化に対応した人材を育成することを目指し、 「人間陶冶」を教育理念に掲げ、 学生と教員との距離が近い面倒見の良い教育を実現しています。 心理学、 観光学、 経営学、 ジャーナリズム、 異文化理解、 ICT活用、 保育などの専門分野を学ぶ2学部6学科(学生数2500人程度)を有するほか、 睡眠研究所、 国立公園研究所、 情報教育研究所などでの全国的な研究も盛んです。 開学以来の高い実績を持つマスメディアの実習機材や、 アスリート学生の研究フィールドとしてのスポーツビジネスやジャーナリズムを学ぶコースもあり、 他学科科目の履修によって幅広い専門分野に触れられることが特徴です。

メディアコミュニケーション学部情報文化学科では、 英語と情報の両方を学ぶことを目標に、 国際コミュニケーション、 情報デザイン、 情報システムおよびデータサイエンスに関する専門科目を学びます。 情報デザインコースでは、 グラフィックデザインやWebデザイン、 アニメーション、 3DCGといったソフト面を学べるほか、 3Dプリンタ/スキャナやバーチャル・リアリティなどの機器を学生が自由に使えるように整備しています。

2.札幌大学の事例

【活用方法】

橋本要先生ご担当「ゼミナール」にて導入〔通年開講〕。

今年度はテスト運用として「Illustrator /Photoshop講座」、 「Web担当者養成講座」、 「ネット動画クリエイター講座」の3講座を利用。 ゼミ履修者は各自の目的に従いこれらを自由に選択し、 各自のペースで学習を進めることが可能です。 橋本先生はおもに授業内での活用を想定。 同時に当社が提供するLMS(ラーニングマネジメントシステム)の管理者機能で学生の受講状況等を確認しつつ、 各自の進行に応じたチーム作成および課題設定を実施し、 講義を進めていく予定です。

【導入に至った背景】

橋本ゼミは、 マーケティングの基礎知識やフレームワークを学びながら、 広告や広報、 セールスプロモーション、 人的販売といったプロモーションの一連の流れを立案、 自らそれを遂行するゼミ。 Adobe IllustratorやPhotoshop等のデザインツールやWebマーケティングツールの利用実習を進める中で先生は、 学生にわかりやすく、 興味ある分野を主体的に学習できるようなオンライン教材をかねてからお探しでした。 今回の導入は、 今後、 新型コロナウィルスの影響により遠隔授業が主流になることをいち早く想定されたうえでのご決断でした。

【学校・学部学科の紹介】

1967(昭和42)年、 北海道発展に向けた多くの方々の熱意により、 「生気あふれる開拓者精神」を建学の精神として掲げ、 文科系総合大学として札幌大学は誕生し、 半世紀余り一貫して産業や教育をはじめ様々な分野で活躍する優れた人材の育成に努め、 女子短期大学部と併せて6万人を超える人材をこれまでに輩出しています。

札幌大学地域共創学群は9つの専攻群から構成され、 その中の一つであるリベラルアーツ専攻は、 文武両道を体現し、 心身ともに強靭にして、 文理にまたがる幅広い教養と確かな倫理観を備えたゼネラリスト(多様な知識と能力を備え、 全体的な展望のもとに総合的な判断を下せる人間)の養成を目指しています。

3.東京国際大学の事例

【活用方法】

河村一樹先生担当「専門演習」(3,4年合同ゼミ)にて導入〔通年開講〕。

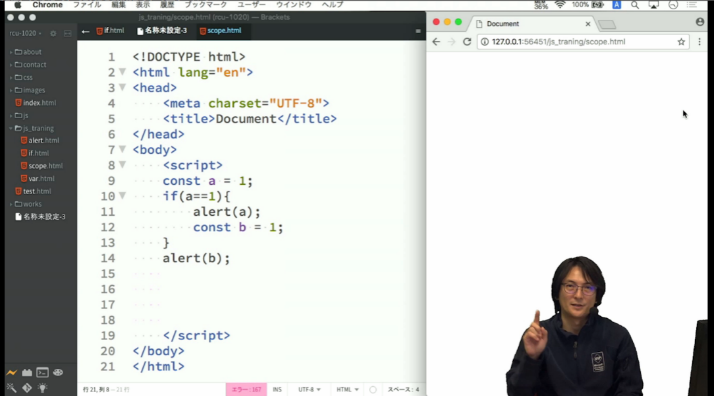

オンライン動画教材「JavaScriptでゲームを作ろう」をご導入。 動画教材で自学自習させつつ、 並行して動画内で紹介された個々のスクリプトの意味を調べさせることで学生の理解を深めるのがねらいです。 最終的には、 自ら企画したゲームのプログラミングができるレベルを目指します。

なお、 学生個々の学習状況については、 当社が提供するLMSにて把握し、 課題提出や質問については、 以前よりご利用されていたMoodleの「課題」、 「フォーラム」、 「チャット」といったモジュールにて管理。 これによって対面授業同等以上のコミュニケーションを担保したいとのこと。 発展的内容として、 チームによるオリジナルゲームの制作および社会問題のサーベイ研究を実施予定とのことです。

【導入に至った背景】

情報教育工学を専攻としている河村先生の研究室では、 Moodleを利活用した情報教育に関する研究を複数行っています。 今年度からは新たに、 ゲームプログラミングに関するゼミナールを開講されました。 ゲーム自体は現在の若者達にとって関心が高く、 身近なテーマ。 ゲームの作り方を習得してオリジナルなゲームを制作することや、 ゲームに関するさまざまな社会的問題(ゲーム依存症、 社会的ジレンマ、 …)について考察することを新たなテーマとしています。

プログラミングコードは、 HTML5/CSS3/JavaScriptを使いますが、 ゲームの実装には特有のスクリプトを駆使する必要があります。 それに伴い、 学生にとってわかりやすい教材を探されておりましたところ、 当社の教材がそれに適しているとのご判断でした。

担当教員の河村先生から「おりしも新型コロナウィルス感染拡大に伴い、 東京国際大学でもすべてオンラインでの授業に切り替わりました。 そのことで、 学生が自宅で自学自習できる教材としても適している」との評価をいただいております。

【学校・学部学科の紹介】

東京国際大学は、 1965年に、 商学部商学科だけの単科系として、 「真の国際人の養成」を理念に掲げ国際商科大学という名称で創学。 その後、 学部増設に伴い、 1986年には校名を東京国際大学に変更して今日に至っています。

商学部は東京国際大学において最も古い学部で、 現在では商学科と経営学科の2学科編成となっております。 変化し続けるビジネス環境を捉えながら、 次代のビジネスパーソンとして活躍するための実践的な知識や発想法を学ぶ学部です。

経営学科は、 実社会に適用する実践力を備えたビジネスパーソン育成を目指しています。

4.文化学園大学の事例

【活用方法】

造形学部の学生に自学自習用の「副教材」として導入。 担当教員は牧野昇先生。

今回は試験的に比較的習得スピードの遅い学生に利用していただく予定です。 一方で、 課題としてあるのはオンライン学習での学習意欲の継続。 授業内での添削や質疑応答の時間の確保、 資格取得とリンクした目標の設定など、 大学の状況に合わせたモチベーションを切らせない活用の仕方を担当教員と一緒に検討・実施していく予定です。

【導入に至った背景】

造形学部にはillustratorやPhotoshop、 CADなどさまざまな技術習得のための授業があります。 これら実習系科目に共通する課題が受講者の技術レベルのばらつき。 そこで、 習得スピードの速い学生にはより挑戦的な課題、 逆に遅い学生には自身のペースで学べるような教材を必要としていたところ、 当社の教材がそれに適しているというご判断をいただきました。

【学校・学部学科の紹介】

文化学園大学・文化学園大学短期大学部における建学の精神には、 「新しい美と文化の創造」を掲げ、 開学以来今日まで、 その意義を失うことなくこれを継承しています。

文化学園大学の教育は、 服装領域から始まり、 今日では「服装学部」「造形学部」「国際文化学部」、 および「短期大学部」で構成され、 各専門領域において時代をリードする「新しい美」を追究すること、 またその教育研究活動を通じて次世代の「文化」を創造することを基本理念としています。

文化学園大学造形学部は、 建築・インテリア学科、 デザイン・造形学科の2学科で編成されております。 人々の生活に根差した魅力的なデザインの提案や造形物の製作ができる人材の育成を目指しています。

5.文星芸術大学の事例

【活用方法】

マンガ専攻のゼミナールにあたる「美術制作演習I~V」〔春季・秋季開講〕の中で、 田中誠一先生のゼミを中心に導入。

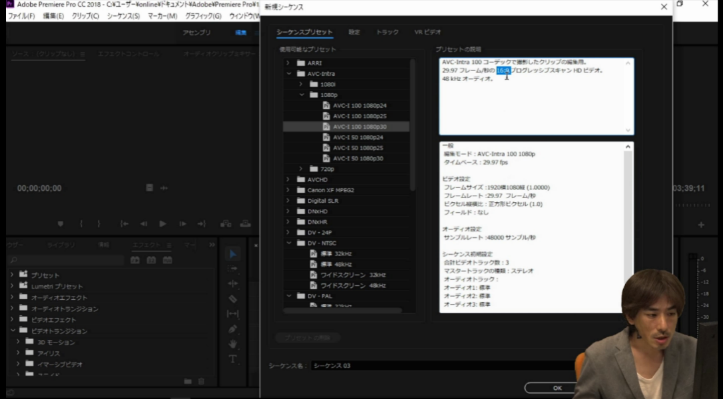

利用されるのは「After Effects・Premiere講座」。 動画制作・編集を中心としたこのゼミの、 演習にてご活用いただく予定です。 授業のスタイルとして、 田中先生は中国からオンライン講義をしながら、 日本の教室にいるTAと当社の動画教材を活用して対面以上の効果で学生が学びを深められるシステムを構築。

そして現在、 さらなる活用場所の検討もして頂いており、 ゆくゆくは3、 4年生の希望する学生に制作系授業の予習・復習におけるサポート教材としての利用も想定されております。

【導入に至った背景】

田中先生が2019年から南広学院大学(中国南京)にて研究を始めたこと、 さらに今年度からは同学でマンガ学部新設にも携わることにより、 文星芸術大学での授業はオンライン授業中心に変更されました。 同時に、 これまで時間を取られていた基本ソフトの指導は、 いつでもどこでも繰り返し学べる当社の動画教材を活用。 学習効率の向上を目指し、 先生方が本来指導すべき、 より本質的な部分(田中先生のお言葉をお借りすれば大学での研究に大切な「想像」にかかわる部分)を指導する時間を確保したいとの思いからのご決断でした。

なお、 田中先生からは「今回の新型コロナウィルスによって、 大半の授業が遠隔形態への変更を余儀なくされた中で、 デジタルハリウッドアカデミーを導入することは本学での授業の大きな助けとなります」といったお声もいただいております。

【学校・学部学科の紹介】

文星芸術大学マンガ専攻は、 ちばてつや学長のマンガ家になるだけではなく、 「マンガで生きる」力を身につける研究機関としての考えを持って、 学生とともにマンガの可能性を追い求めています。 そのひとつとして、 大学のある栃木県で官民学連携の一環として、 「わかりやすく、 おもしろく伝える」ことのできるマンガという媒体を活用し、 毎年10件以上もの民間・行政案件を学生とともにコンテンツ化しています。

ここ10年は特にデジタル表現に力を入れ、 ARでキャラクターが観光案内をするシステムを那須やさくら市などの観光地に作りました。 また、 マンガの中にVRで入ることができるコンテンツなど、 マンガの新たな表現可能性を求めて研究し、 コンテンツ化、 ビジネス化へと繋げていっております。

今後は、 たとえば上記のARキャラクターの観光案内システムに、 AIを組み合わせることで、 キャラクターたちと会話ができるようになるシステムなどを研究していきます。 目指しているのは超高齢化、 スマートシティに向けての、 5G、 Wi-Fi6時代のマンガコンテンツです。

■デジタルハリウッドの教育ノウハウ

デジタルハリウッドは、 eラーニング(動画)教材を50講座以上用意しています。 各既存講座を毎年リニューアルし、 新講座の開発を徹底しているため、 常に最新の教材を提供することが可能です。

現役のプロクリエイター/エンジニア講師のノウハウが詰まった動画授業と専門スタッフによるサポート(教員研修、 既存授業内容のeラーニング教材化、 現役のプロクリエイター/エンジニア講師による特別授業等)を提供します。

■デジタルハリウッドアカデミー

デジタルハリウッドでは、 2005年のデジタルハリウッド大学開学当初より動画教材と対面授業を組み合わせる「ブレンディッドラーニング」による、 教育の標準化と教育効果の向上を実現してきました。 このノウハウを活かして、 大学・専門学校・高等学校・中学校・小学校・塾・障害者支援サービス企業・教育サービス企業などの教育活性化を支援するサービスの総称が「デジタルハリウッドアカデミー」です。

新型コロナウィルスの脅威を経験して、 教育のオンラインとリアルの最適な融合が問われています。

当サービスでは、 例えば、 デジタルクリエイティブ分野で実務経験が豊富な専門教員が不足している科目については、 「プロクリエイター/エンジニアが教員を務める動画教材」を活用することで教育のクオリティと学生満足度を向上させます。 同時に毎年繰り返し教育している基礎スキルについては、 授業効率の向上も実現します。 これらの改善を通じて創出できた新たな時間を活用して、 学生一人ひとりの目的・目標に合わせて、 きめ細やかに対応するアダプティブラーニングを推進します。

これらを行うために、 具体的には、 動画教材の提供および開発、 カリキュラムリニューアル、 教員向け研修、 教員紹介、 デジタルハリウッド教員派遣による出張授業・オンライン授業の実施、 さらには学生募集サポートから就職サポートまで、 幅広くご支援させていただいております。 <導入実績43校(2020年5月現在)>

■デジタルハリウッド株式会社

1994年、 日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを設立。

現在、 東京と大阪に専門スクールと、 全国の各都市にWebと映像の学べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッドSTUDIO」、 そしてeラーニングによる通信講座「デジハリ・オンラインスクール」を展開。

2004年には日本初、 株式会社によるビジネス×ICT×クリエイティブの高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院(専門職)」、 翌2005年4月に「デジタルハリウッド大学」を開学。

設立以来、 デジタルハリウッド全体で9万人以上の卒業生を輩出している。

さらには、 2015年4月、 スタートアップ志望者を対象としたエンジニア養成学校『ジーズアカデミーTOKYO』を開校、 同年11月には日本初のドローンビジネスを皮切りに、 ロボットサービス産業の推進を目的とした『デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー』を開校した。 2019年10月に設立25周年を迎えた。